نجيبة جلال

في لحظة تاريخية كانت أشبه بلحظة تجلٍّ أطلقت فيها الصافرة لإنهاء معاناة سنوات قضاها خلف القضبان، خرج توفيق بوعشرين من السجن كأنما كان في قبر منسي ليبشره العفو الملكي الكريم بالحرية. وللوهلة الأولى، ظهر بوعشرين كطائر غادر قفصه بعد طول انتظار، ممتطيا سيارته الفارهة من نوع مرسديس، محلقا بها نحو العالم الخارجي بحماسة طفل تلقى هدية الأحلام. ولعل تلك اللحظة كانت أقرب إلى الخيال، حين ظهر وكأنه شخص عاد إلى الحياة بعد فترة طويلة من الغياب، يشكر الملك على منحه العفو في اعتراف صريح بجلالته وبتقديرٍ لثمن الحرية، و اعتذر هانا لضحاياه، معلنا نهاية كابوس عاشه لعشر سنوات بين ظلمات الجدران.

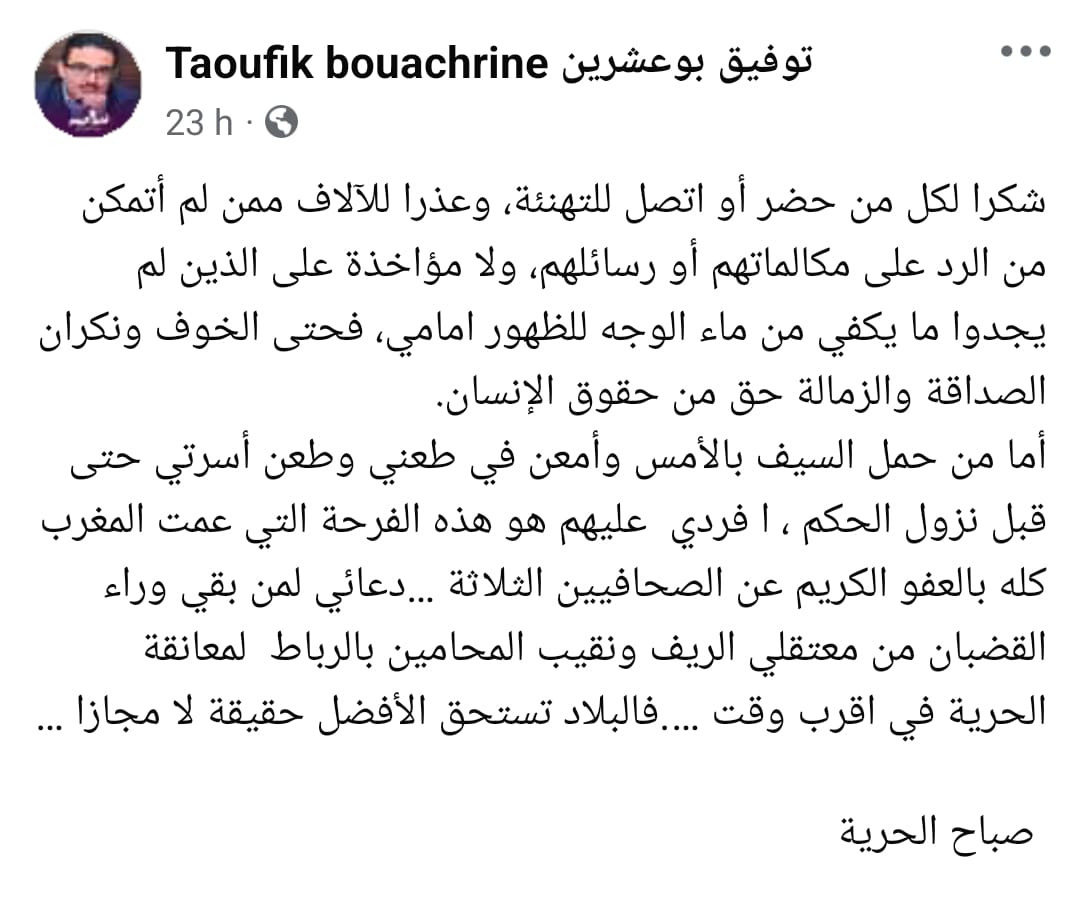

لكن، هل كانت هذه الفرحة صادقة أم مجرد قناع؟ إذ لم يمر سوى عشرة أيام حتى سقط القناع ، وكشر بوعشرين عن أنيابه في تدوينة أثارت الاستغراب والاستياء معا، حيث عاد لنبرته الحادة كأنما حمل سيف الجلاد ليطعن في قلوب ضحاياه ويجلدهم دون رحمة. بدا بوعشرين وكأنه يعاني من انفصام في الشخصية، بين الاعتذار العاطفي للضحايا في البداية والعودة إلى مهاجمتهم بوقاحة غير مسبوقة. وكأنما قلمه الذي استخدمه سابقا كرمح لطعن الحقيقة، أضحى اليوم أداة لحياكة المؤامرات والافتراءات دون خوف من المساءلة. هنا تتجلى تلك النفس البشرية المتناقضة، التي تجسد شخصية الجلاد المحن إلى دور البطولة في مسرح مضى قديما.

إنه لمن المدهش أن يتحول شخص كان بالأمس يشكر جلالة الملك على العفو إلى فرد يهاجم بلا هوادة أولئك الذين سعوا لإظهار الحقيقة. كيف استطاع بوعشرين أن يتحول من شاكر لملك كريم إلى جلاد لا يعرف الرحمة؟ هل عاد ليمارس ساديته على أوراق التاريخ متجاهلا أرواحا نزفت بسبب أفعاله المشينة؟ وهل سيحترم العفو الذي منحه فرصة لتغيير مساره، أم أنه يسعى إلى تحويل هذا العفو إلى سيف يطعن به الحقيقة؟

أمام باب السجن، كان بوعشرين يبدو كأنه قد ولد من جديد، ممتنا لجلالة الملك على عفوه الذي أخرج تلك الفرحة الجامحة إلى العلن. ولكن ما لبث أن تحول إلى شخصية أخرى بعد عشرة أيام فقط، حيث أطلق تصريحات قاسية في تدوينته التي لم تظهر سوى وقاحته العمياء. أهي رغبة في العودة إلى ممارسة تلك السيطرة التي فقدها خلف القضبان، أم أنها محاولة بائسة لحفظ ماء وجه “غرارين عيشة” وسماسرة النضال ومافيات حقوق الإنسان، الذين رأوا في العفو الملكي ضربة لأحد أهم أوراقهم؟

المسألة لا تقف عند حدود الإساءة للضحايا فحسب، بل تتعداها لتشمل انتهاكا صارخا لإرادة العفو الملكي الذي كان بمثابة نور أشعل في ظلام النسيان. فالعفو الملكي لم يكن مجرد بادرة كريمة، بل هو دعوة لإعادة بناء النفس ولترميم جراح الماضي. ولكن يبدو أن بوعشرين، الذي لم يحترم أبدا هذا العفو العظيم، يواصل عناده في تحدي المجتمع وقيمه، مبرهنا على أن اللئيم لا يتغير مهما تبدلت الظروف.

بوعشرين، في نبرة صوته وفي حروف كلماته، أهان كرامة ضحاياه وأساء إلى كرامة شريحة واسعة من المغاربة الذين شعروا بالإهانة بسبب تصريحاته التي قللت من شأنهم. لقد أظهر تجاهلا مقيتا عندما أشار إلى أن الفرحة كانت لعفو عن ثلاثة صحفيين فقط، ناسيا أو متناسيا 2473 مغربي ومغربية استفادوا من نفس العفو. أية وقاحة تلك التي تجعله يضع مصير شعب بأسره في كفة مع ثلاثة فقط؟

ثم يأتي التعديل الذي أجراه بوعشرين على تدوينته ليكشف مزيدا من التناقضات. فقد حذف الجملة التي اتهم فيها زملاءه الصحفيين بالعمالة ضده. هذا التعديل يثير تساؤلات حول ما إذا كان يعترف ضمنيا بأنه قذفهم زورا وبهتانا، أم أنه تراجع خوفا من المواجهة مع الجسم الصحفي الذي يطمح للعودة إليه؟

وأمام هذه اللوحة المعتمة، يظل السؤال الأكبر معلقا: هل سيعود بوعشرين عن غيه ويحترم العفو الملكي الذي منحه فرصة جديدة للحياة، أم سيستمر في انحداره نحو القاع، مثبتا بذلك أن اللئيم يبقى لئيما مهما حاول الآخرون إضاءة طريقه؟ العفو الملكي، هذه البادرة السامية، لم تكن مجرد ورقة عرضت للعب بها، بل كانت فرصة للتوبة وإعادة بناء الذات، وهي فرصة لن تظل متاحة إذا ما أصر بوعشرين على السير في هذا الطريق المظلم.

هكذا، تبدو كل الأوساط الشعبية والسياسية في حالة من الترقب والقلق تجاه مستقبل توفيق بوعشرين بعد العفو الملكي. فالزمن كفيل بكشف نواياه الحقيقية، وعما إذا كان سيتخذ من العفو فرصة للعودة إلى الطريق السوي، أم سيفضل البقاء في قوقعة الأوهام والضلالات التي نسجها لنفسه. في نهاية المطاف، لن يغفر له المجتمع ولا التاريخ إن ظل في دربه القديم.

![]()